■ゆくゆくは介護福祉士の資格をとりたい

■介護福祉士の受験資格を教えて欲しい

そんな疑問にお答えします。

✓本記事の内容

介護福祉士の受験資格(実務経験ルート)

その他の資格取得ルートは3つ

介護福祉士の資格取得3つのモデルケース

介護福祉士を目指しているあなたへ。

現役介護士で介護福祉士の資格を持っている僕が、介護福祉士を目指すルートをわかりやすく紹介します。

✓この記事を書いている人

読み終わった頃には、受験資格がわかり介護福祉士になるために今すべきことが整理できるはずです。

もくじ

介護福祉士の受験資格(実務経験ルート)

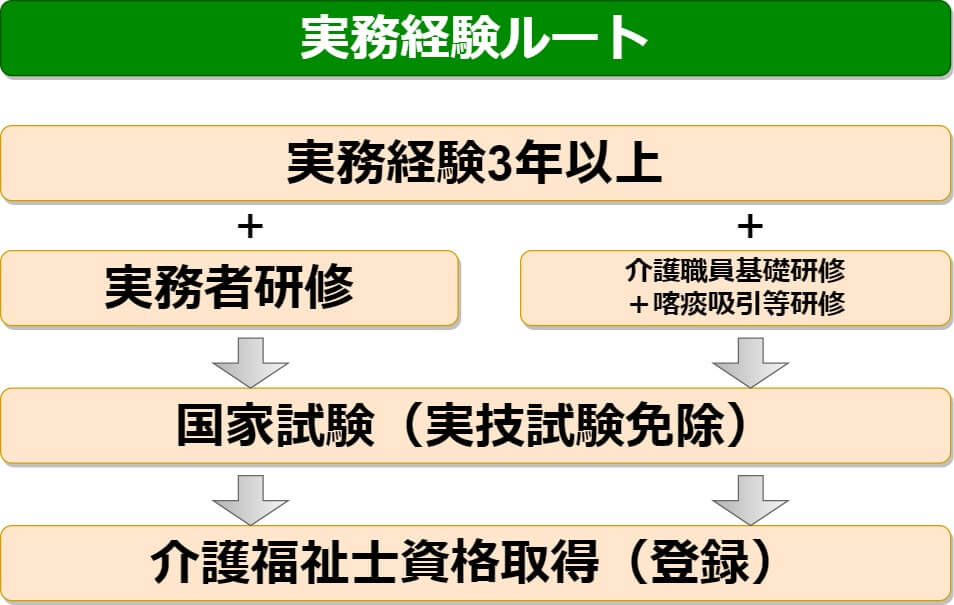

実務経験をつんで、介護福祉士の受験資格を得るには、下記の2つの方法があります。

2つの受験資格(実務経験ルート)

実務経験(3年以上介護等の業務に従事した方)+実務者研修

実務経験(3年以上介護等の業務に従事した方)+介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修

※平成28年度から実務経験に加え、養成施設における「実務者研修」の修了が必要となりました。

実目経験に加え、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修を修了している場合も受験資格を得られます。

※受験資格は、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はありません。

実務者研修とは

実務者研修は、介護福祉士国家試験を受験するためには、必ず受講しなければならない講座です。

試験を受験するためだけではなく、より質の高い介護サービスを提供するために、実践的な知識と技術の習得も目的としています。

介護士として働くうえで必要な介助のスキルや認知症などを学べます。

実務者研修のメリット

サービス提供責任者になれる

たん吸引と経管栄養が学べる

サービス提供責任者は、訪問介護の利用者さんのために、ケアマネージャーやヘルパーとの関係をつなぎ、介護サービスの計画を立てる役割があります。

「たん吸引」や「経管栄養」の処置は原則、医師・看護師のみが認められていましたが、現在は、実務者研修を修了し、お勤め先等の指定事業所内での実地研修を受けることにより、介護職員の方も処置ができるようになりました。

このように、実務者研修を修了すると、選べる職種や介護士としてできるケアが増えます。

介護職員基礎研修とは

介護職員基礎研修は、介護士として働くために介護の専門知識を高めるための研修で、2006年に創設された研修です。

ただし、2013年の介護保険制度の改正にて、介護関連資格の全体の見直しが行われ、廃止されました。

喀痰吸引等研修とは

喀痰吸引等研修は、「たんの吸引」と「経管栄養」を行える介護職員を育てる研修です。基本研修と実地研修に分かれていて、両方修了することで、医師の指示や看護師との連携のもと「たんの吸引」「経管栄養」が実施できるようになります。

受験資格となる職種の例

介護福祉士の受験資格に該当する職種は限られています。

受験資格となる職種をいくつか紹介します。

保育士

介護職員

介助員

寮母

看護助手

介護従事者

児童指導員(条件あり)

生活支援員(条件あり)

ヘルパー

家政婦(条件あり)

※詳しくは試験センターに確認してください。

受験資格の実務経験にならない職種

介護の関連している職種でも、受験資格とならないあるので、ここで紹介します。

生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行なう職種

医師、看護師、准看護師

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員

心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員

事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員

実務経験の対象施設と実務期間

つづいて、受験資格を得られる対象施設を紹介します。

社会福祉施設など

病院または診療所

介護などの便宜を供与する事業

※社会福祉施設には、児童福祉施設や障害者総合支援施設、老人福祉施設、生活保護法関連の施設などが含まれます。

実務期間について

受験するための実務期間は、3年以上(1095日以上)で介護等に実際に従事した日数は540日以上が必要です。

受験の手続き方法と試験日程

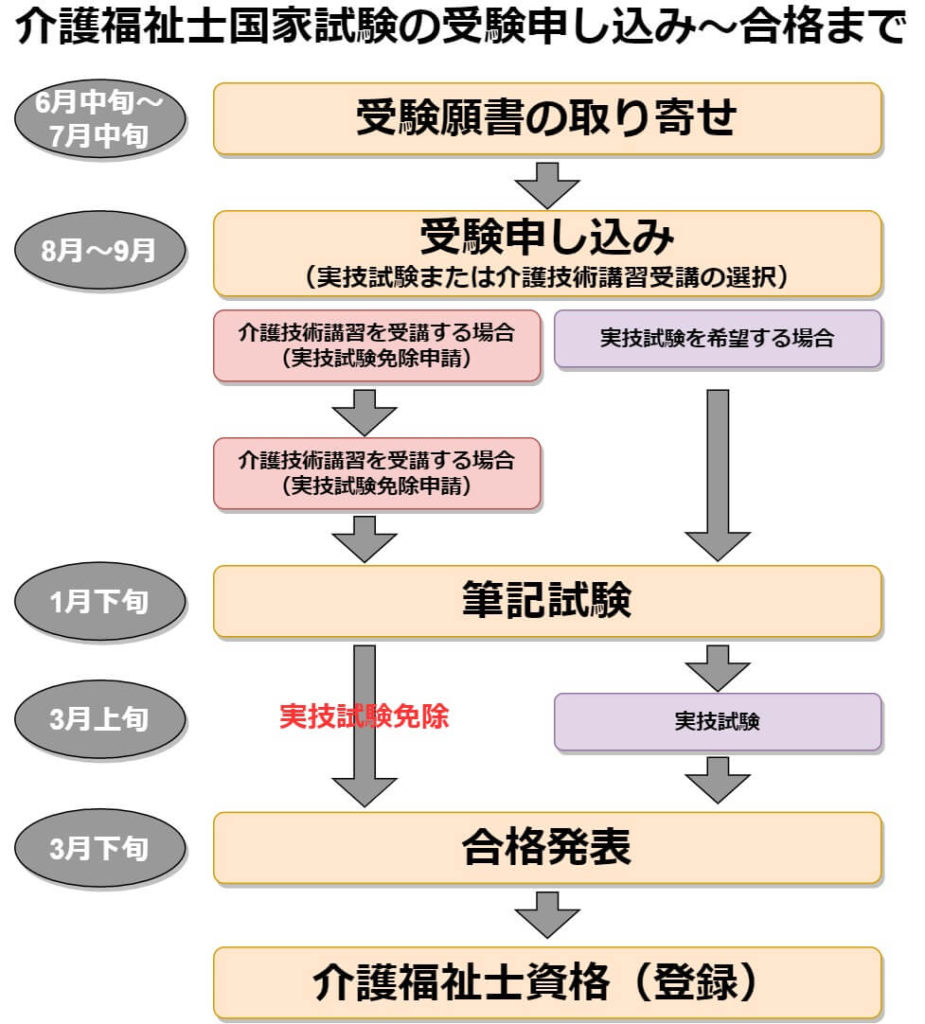

介護福祉士の試験日程は、例年1月下旬に筆記試験があり、これに合格すると例年3月上旬に実技試験が行われます。

令和2年度の試験日

筆記試験 令和3年1月31日(日曜日)

実技試験 令和3年3月7日(日曜日)

試験申し込みは8月上旬から

介護福祉士の受験申し込み手続きの詳細は、例年6月中旬ごろか7月中旬ごろに発表されます。

受験申し込み書の受付は、例年8月〜9月にかけて行われます。

なお、「受験の手引き」は試験センターに請求します。

受験手数料は、例年15,300円ほどです。

筆記試験地は全国34か所

筆記試験会場

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、

石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、

兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※遠方のかたは、宿泊手配を自らする必要があります。

合格発表は3月下旬

試験の結果発表は、3月下旬です。

厚生労働省や試験センターに掲示され、ホームページでも確認することができます。

合格証書や不合格の場合でも、その旨が郵送にて通知されます。

試験日程の発表から介護福祉士の資格登録まで、約1年弱かかります。

その他の介護福祉士を目指すルート

介護福祉士を目指せるルートは、先ほど紹介した実務経験ルート以外にも3つあります。

その他の介護福祉士の資格取得ルート

養成施設ルート

福祉系高校ルート

経済連携協定(EPA)ルート

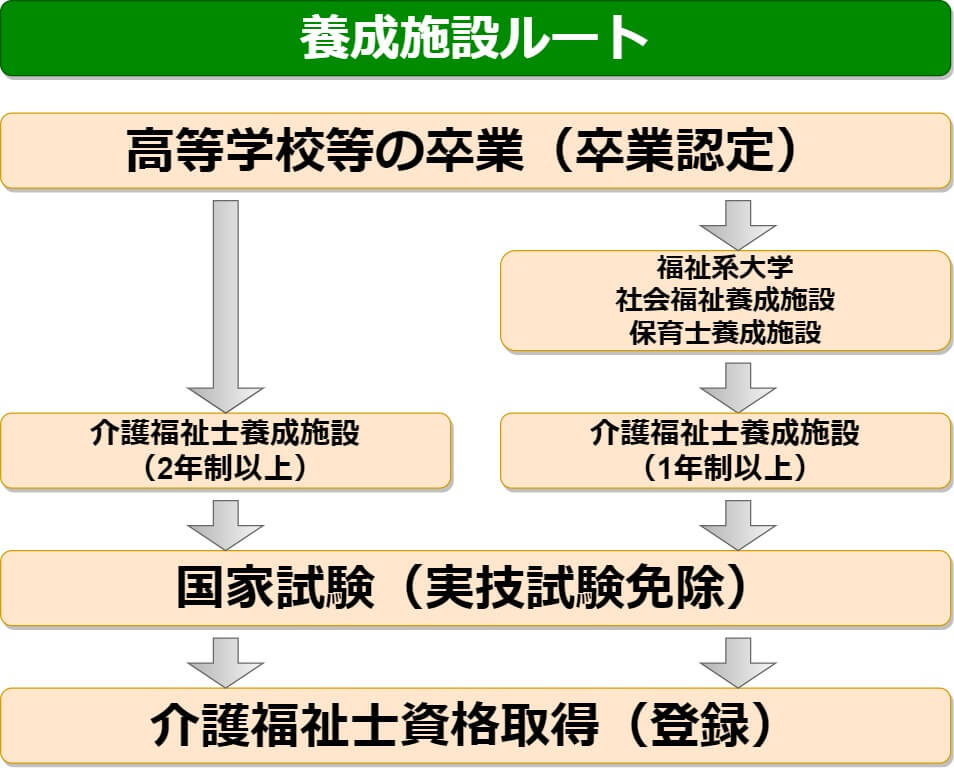

養成施設ルート

養成施設とは、介護福祉士養成施設に指定されている専門学校、短期大学、4年制大学のことです。

高卒以上の人が介護福祉士養成課程を設置している2年制以上の養成施設に通学し、卒業することで介護福祉士の受験資格が得られます。

※平成29年度(第30回)から、養成施設ルートでも介護福祉士国家試験の受験が必要になりました。

なお、養成施設を令和8年度末までに卒業する方は、卒業後5年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護福祉士になることができます。

この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます。

令和9年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。

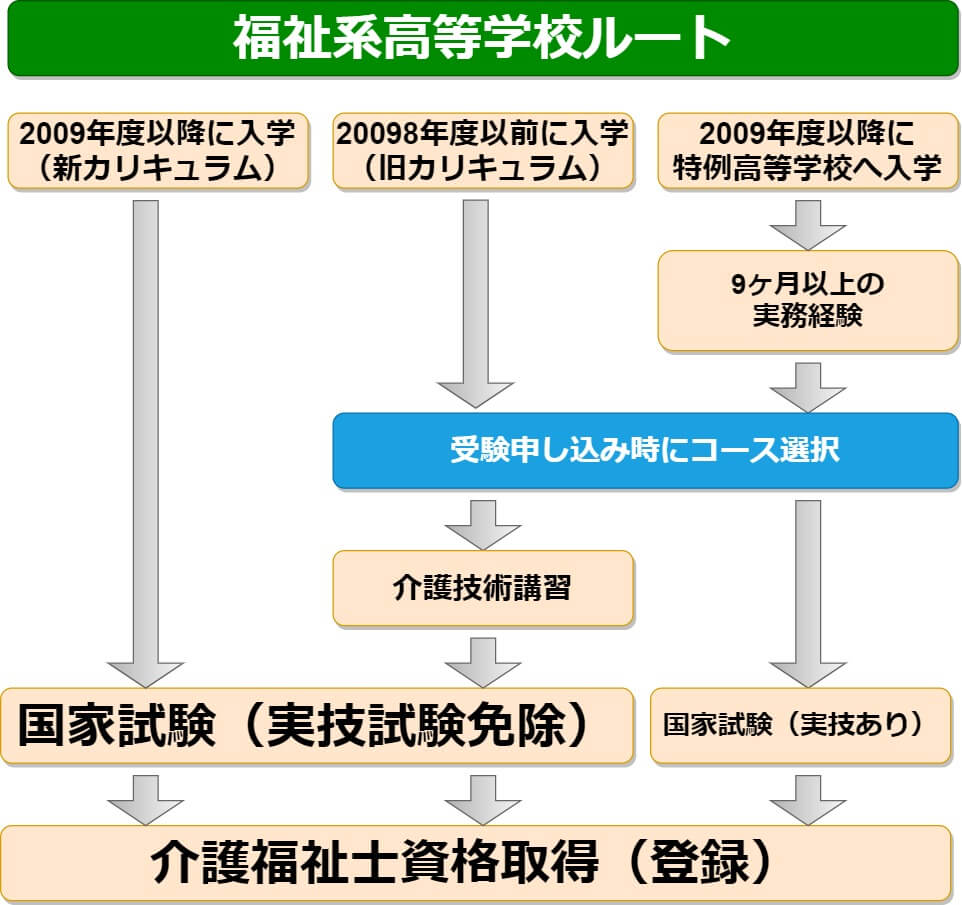

福祉系高等学校ルート

高校進学の早い時期から介護の仕事を考えている場合や資格取得を目指している場合には、新カリキュラムの福祉系高等学校に入学して、福祉に関する科目(53単位)を修め、卒業することで、介護福祉士の受験資格を得れるルートがあります。

ただし、福祉系高等学校に比べ、福祉に関する科目の履修単位が少ない特例高等学校に2009年度以降に入学した場合、国家試験を受験するまえに、卒業後、9ヶ月以上の実務経験が必要です。

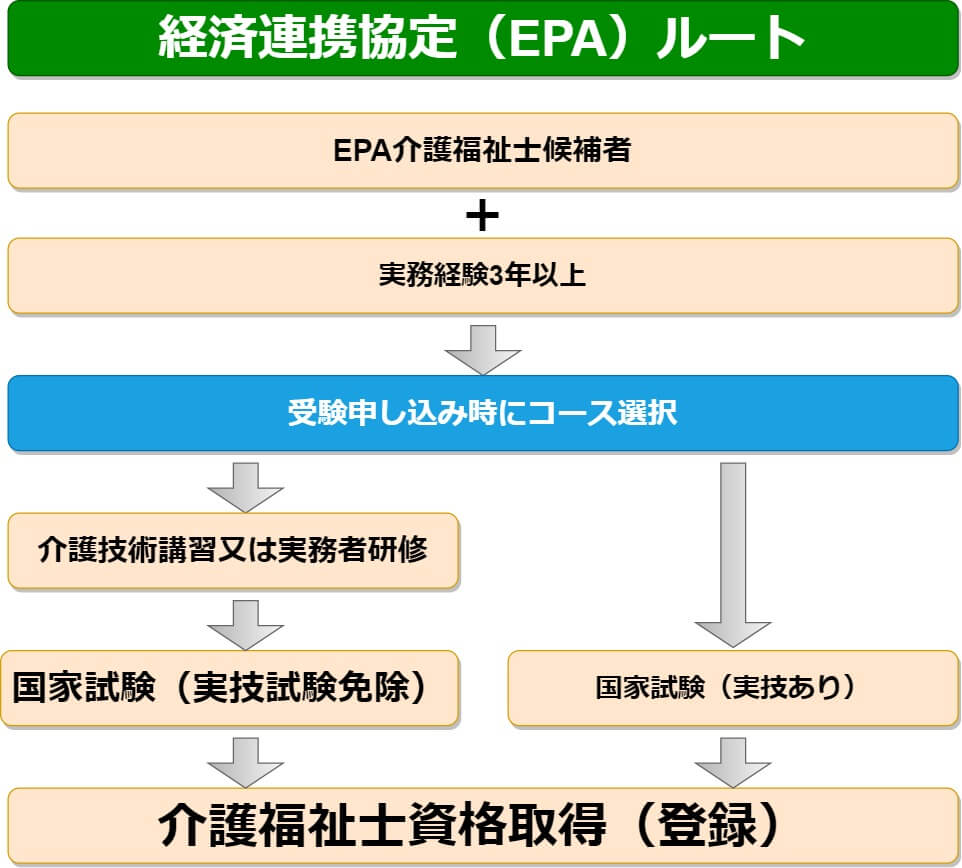

経済連携協定(EPA)ルート

経済連携協定(EPA)ルートとは、EPA介護福祉士候補者が資格取得を目指すルートです。

EPA介護福祉士候補者とは、日本の介護福祉士資格取得を目的として、日本の受け入れ施設で研修を受けながら就労するインドネシア人、フィリピン人およびベトナム人のことです。

EPA介護福祉士候補者は、介護施設で3年以上就労・研修をおこない、国家試験に合格すれば介護福祉士に登録できます。

介護福祉士の資格取得モデルケース3つ紹介

ここでは、介護福祉士を取得するイメージを掴んでもらえるように、3つのモデルケースを紹介します。

3つのモデルケース

モデルケース1 福祉系高等学校を卒業して受験

モデルケース2 実務経験3年以上を経て受験(田中さん 51歳)

モデルケース3 養成施設夜間部を卒業して資格取得(山本さん 35歳)

モデルケース1 福祉系高等学校を卒業して受験(藤田くん 23歳)

小学生の頃から、脳梗塞で介護が必要な祖父の介護をしている両親のお手伝いをしていました。

中学2年生の夏休みに老人ホームへボランティアにいき、テキパキとお年寄りの世話をしている姿をみて、こういった仕事があることをしりました。

ボランティアとして手伝っているうちに、自分にも向いているのではないかと思い、興味を持ち出す。

高校受験の進路相談では、担任から介護に興味、関心があるなら、近くに福祉系の高校があると紹介される。

福祉系高等学校は、在学中に訪問介護員の資格が取得できて、卒業後に介護福祉士の受験資格が得られることをしり、入学する。

特別養護老人ホームや障碍者施設へ現場実習に行きます。

夏季・冬季に実習が行われるので忙しく過ごしましたが、同じ目標をもつクラスメイトと励まし合いながら、楽しく学ぶことができました。

高校卒業後に、介護福祉士の資格を取得して、今は特別養護老人ホームに勤務しています。

モデルケース2 実務経験3年以上を経て受験(田中さん 51歳)

家事に合間に病院の病棟に介助員として働き始めて、5年が経過しました。

今では、清拭やオムツ介助も行うベテラン介助員です。

そのころ、子育ても落ち着いたので、同僚にさそわれて介護福祉士を目指すことに。

450時間の実務者研修が必須で不安でしたが、せっかくの機会を活かさない手はないと思い、1年間の準備期間をとり、受験を決めました。

研修は通信での講座がほとんどで、通学は10日間ほどでした。

働きながら、勉強の時間を捻出するのは、苦労しましたが、同僚と励まし合いながら、少しずつすすめました。

資格取得後は、パートで勤務していた病院で常勤として働いています。

モデルケース3 養成施設夜間部を卒業して資格取得(山本さん 35歳)

IT企業でシステムエンジニアをしていました。

病気をしたことはありませんでしたが、納期がせまると勤務時間が不規則となり、胃腸を壊して入院。

病棟には高齢者も多く入院しており、看護師さんが笑顔を絶やさず接している姿を見て、人と接する仕事がしたいと思うようになりました。

入院中に見た、テレビで介護士が不足しているのをしり、介護士を目指すことに。

会社を退職してアルバイトをしながら、夜間部の介護福祉士の養成施設へ通学しました。

専門学校の夜間部には、同じ目標をもった、仲間がいて励みになりました。

2年目からは、実習先の老人保健施設で介助員をアルバイトが見つかりました。

授業は、18時から21時までですが、実習は日中なのでアルバイトとの調整が必要でした。

介護実習は3年間にわけて、10週間近く行われました。

実習での経験が、就職活動にも役立ちました。

卒業後は、介護福祉士国家試験に合格し、老人保健施設で勤務しています。

まとめ:介護福祉士の受験資格は実務経験3年以上と実務者研修

今回は、介護福祉士を目指すための4つのルートを紹介しました。

実務経験ルートの受験資格

実務経験(3年以上介護等の業務に従事した方)+実務者研修

実務経験(3年以上介護等の業務に従事した方)+介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修

その他の介護福祉士の資格取得ルート

養成施設ルート

福祉系高校ルート

経済連携協定(EPA)ルート

介護福祉士になるには、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はありません。

ただし、どのルートも2年以上の長期期間を要します。

今の自分をみつめて、自分にあったルートを選ぶようにしてください。

介護福祉士の業務内容や介護福祉士試験の合格するための学習法が知りたい方は、下記の記事で解説しているのでご覧ください。

≫【総まとめ】介護福祉士の業務内容から資格取得の仕方まですべて解説

今回は以上になります。